(2014年にMACETOモデルを改訂)

2025年10月補追

受講者が多人数であったとしても、少人数のチームに分けて自律的に学習するような授業を実現することができたら、現在の授業の問題はかなり解決できます。

そのときの開発モデルとしてMACITOモデルを開発しています。

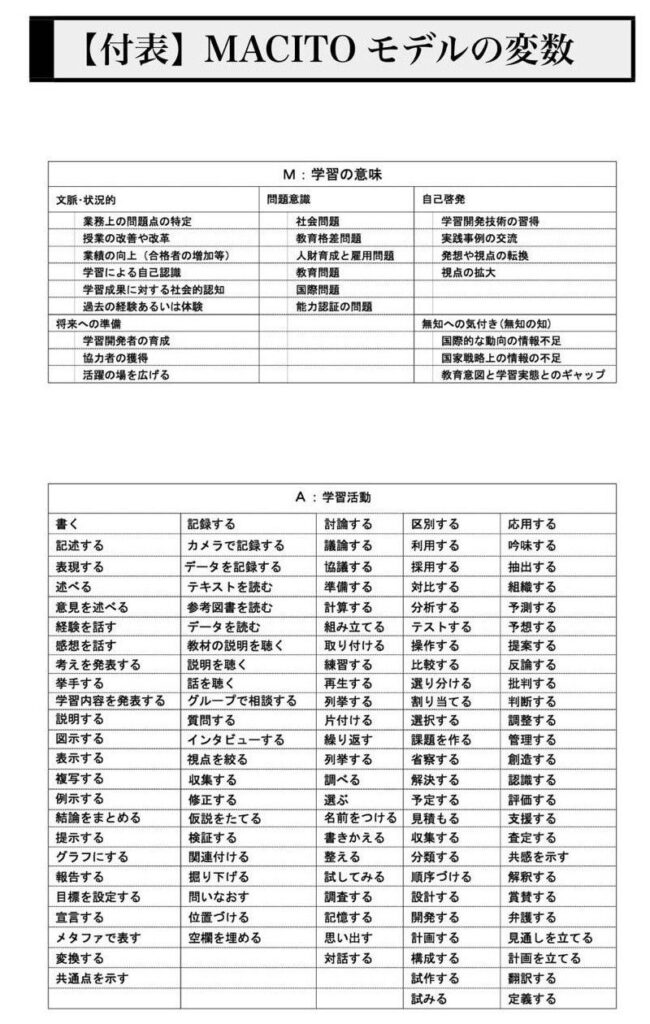

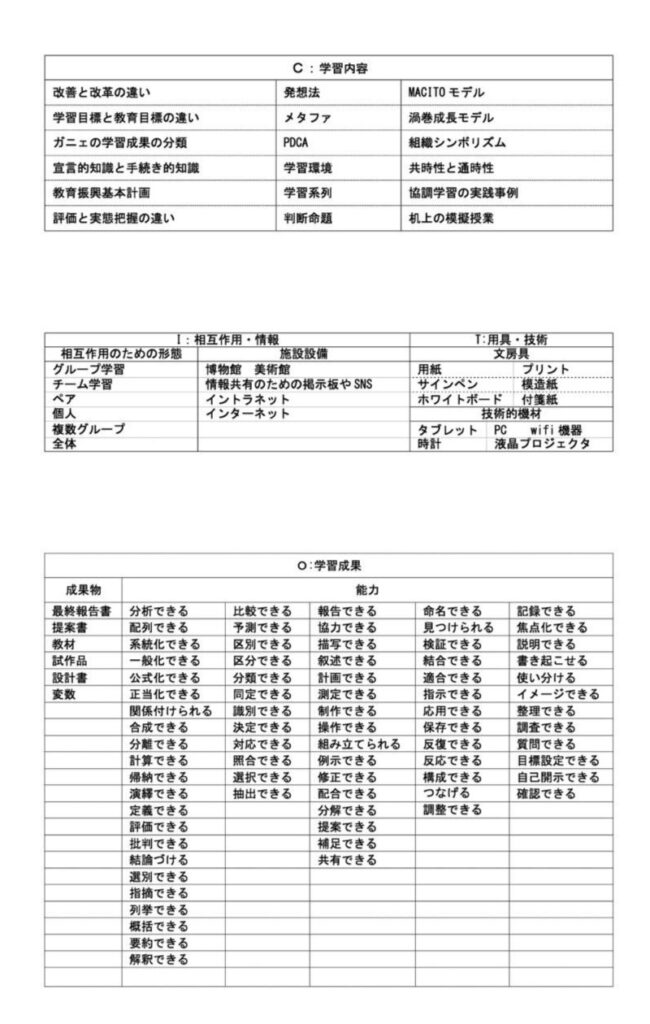

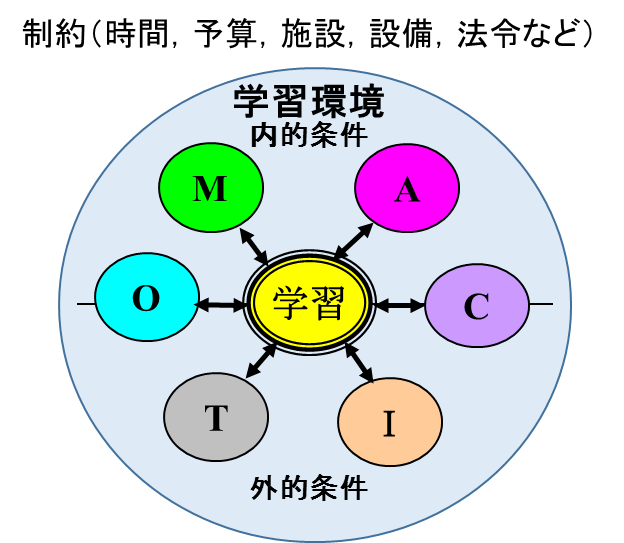

MACITOモデルは、つぎの6つの要因で構成されており、

学習者主体の学習を設計するときは、つぎのような命題を構成することが可能です。

成果に先立って活動を考えていますが、学習成果を重視する場合には②と③の順序は逆になります。

①学習をどのように意味(M:Meaning)づけて(学習目標,解決すべき課題など)

②どのような活動(A:Action)を計画すれば

③どのような成果(O:Outcome)を期待できるか,そのためには

④どのような内容(C:Contents)を

⑤どのような相互作用(I:Interaction)あるいは情報(I:Information)で

⑥どのような用具(T:Tool)あるいは技術(T:Technology)を用いて学習すればよいか

①〜③ は内的条件 ④〜⑥ は外的条件

M: Meaning 意味

A: Action 活動

C: Contents 内容

I: Interaction & Information 相互作用、情報

T: Tools & Technology 用具、技術

O: Outcomes 成果

【参考資料】

厚生労働省

- 職業能力評価基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/index.html - 職業能力評価基準策定業種一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04653.html

2014年5月現在で、授業や教材を開発するときに、つぎのような仮説のもとに設計しています。

学習設計の原理(仮説命題-2014)

- 学習過程の設計と実施はつねに変化する流動体であり、最終的な静的様態は存在しない。

- 学習過程の設計は、学習する環境と学習する系列とから構成されている。

- 学習する環境は学習者によって共有できるが、学習する系列は一人ひとりの学習者に固有のものである。

- 学習過程は、メタファ、イメージ図、モデル、命題の集合体として記述される。

- 学習環境の設計は具体的であり、モデルと命題として記述される。

- 学習系列の設計は時間軸を伴う事象でメタファ及び/またはイメージ図として記述される。

- 学習過程の設計は、学習者の実態、教育理念や教育観、学習観、学習内容、学習環境などの変化に応じて修正される。

- 学習過程の設計は、設計者の成長にともなって改善あるいは改革される。

- 学習過程設計の修正は、実施した時の学習状況の記録を分析した結果を解釈することによって行われるのが原則である。

多人数の授業の場合には、つぎの 2 つの仮説をもちながら設計しました。

仮説1:

学習者の内的条件を整えることによって、外的条件が十分でない場合でも、その困難を克服して主体的学習を実現することができる。

仮説2:

授業過程の設計は、その骨格を図式モデルと仮説命題の集合体として記述することができる。